[rating=3] Origineller Mix aus Ambient, Electronic, Post-Metal und Post-Rock

[rating=3] Origineller Mix aus Ambient, Electronic, Post-Metal und Post-Rock

Lost in Kiev sind eine relativ junge, französische Band. Im weiteren Sinne ursprünglich dem Postrock stilistisch verbunden, versuchen sie, mit ihrem zweiten Album „Nuit Noir“ eigene musikalische Wege zu gehen. Neben dem intensiven Einsatz mal athmosphärisch dräuender, mal metallisch harter Gitarren kommen im Vergleich zum Debüt von 2013 vermehrt elektronische Elemente zum Einsatz. Der überlegte Gebrauch von Loops, Samples, Synthies und Effekten erweist sich als gewinnbringend für das eigene Soundspektrum. Die neun Titel kann man als instrumental bezeichnen, auch wenn die Musik gelegentlich mit gesprochenen oder gesampelten Texten, die mal dunkel geraunt, mal klar artikuliert klingen, aufgelockert wird.

Das Album ist in den Worten der Band als Hymne an die Nacht konzipiert. Die Stimmung ist eher melancholisch als trunken. Denn es sind Oden an Nächte voller Einsamkeit, Träume oder Magie. Das Konzept der Band bleibt etwas nebulös. Es sollen zwei fiktive Charaktere sein, ein Mann und eine Frau, die sich begegnen, trennen, einander suchen, auf eine Reise begeben… Wer es genauer wissen will, muss tief in den sprachlichen und musikalischen Kosmos des Albums eintauchen. Alle anderen geniessen einfach die musikalische Oberfläche, die einiges zu bieten hat. Harte Gitarren, symphonische Elemente, Melodien, auch einen irgendwie „luftigen“ Sound und einiges mehr.

Lost in Kiev gibt es seit nunmehr acht Jahren in wechselnder Besetzung. Den Bandnanmen verdanken sie einem ehemaligen Mitglied, das seine Freundin dort häufig besuchte und eines Tages den Rückflug nach Paris verpasste, während der Rest der Band vergeblich auf ihn wartete. „C’est la vie'“, sagt der Franzose – und die Band hatte einen Namen. Etliche Umbesetzungen weiter erschien 2013 das Debüt „Motions“, das eine gewisse Aufmerksamkeit erhielt, wenngleich das öffentliche Profil der Band eher blass blieb. Auch das neue Album erscheint auf einem kleinen Label, hat aber hat dennoch oder nichtsdestotrotz Aufmerksamkeit verdient. Fernab von Trends basteln die vier Herren an ihrem eigenen musikalischen Universum. Einzig im Songaufbau sollten sie noch mehr Varianz einbauen, denn die einzelnen Titel, Konzept hin oder her, folgen einem recht ähnlichen Schema. Aber es ist ja auch erst Album Nummer zwei.

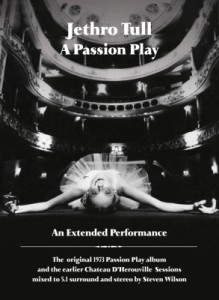

(Cover: dunk!records)