[rating=4] Mali-Blues, zurückhaltend und fein

[rating=4] Mali-Blues, zurückhaltend und fein

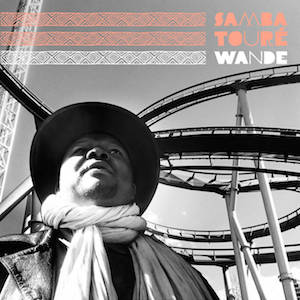

Die Lage der Welt macht nicht wirklich froh, und die jahrzehntelang immer wieder fragile Situation in Mali hat sich in den vergangenen Jahren noch weiter verschlechtert – ohne Aussicht auf Veränderung. Daher erstaunt es nicht, dass der malische Gitarrist und Songwriter mit „Wande“ ein äußerst melancholisches Album eingespielt hat. Selbst das seiner Frau gewidmete Liebeslied, mit dem das Album betitelt ist, wirkt schwermütig.

Trotzdem wirken die neuen Lieder von Samba Touré nicht durchweg so resigniert wie „Mana Yero Koy“, in dem er „die ganze Welt im Chaos“ sieht und beklagt, dass es „keinen sicheren Platz mehr gibt“. Er ergibt sich der Misere nicht apathisch, sondern regt an, erst einmal die persönliche Einstellung zu ändern und zusammenzustehen. Und wie Boubacar Traoré, der malische Chuck Berry, bereits in den 60er-Jahren forderte, ruft auch der um Jahrzehnte jüngere Musiker seine Landsleute dazu auf, das Glück nicht in der Emigration zu suchen, sondern die Heimat mitzugestalten.

Musikalisch steht Samba Touré in der besinnlichen Tradition des Mali-Blues, seine Lieder singt er alle in Songhai. Das extrem zurückhaltende „Wande“ erinnert Anfangs an die melancholischen Stücke von Boubacar Traoré, um bald und mit einer psychedelischen Note versehen in die Richtung seines Namensvetters Ali Farka Touré zu driften. Die Basis von „Yerfara“ („We are tired“) ist ein Lick, das den frühen Stones gut gestanden hätte, und bei „Mana Yero Koy“ („Where to go?“) zeigt der Gitarrist auf angenehme Weise, dass ihm auch tanzbare Musik nicht fremd ist.

Alle Stücke sind als harmonisches Ganzes arrangiert. Der Gitarrist bleibt prägnant, drängt sich jedoch nie in den Vordergrund, sondern fügt sich in sein stilvoll-gelassen agierendes Ensemble mit traditionellen Instrumenten wie Kalebasse, Ngoni und der einseitigen Geige Sokou ein.

→ Bisherige Rezensionen zu Samba Touré im Blog

→ Bisherige Rezensionen zu Boubacar Traoré auf schallplattenmann.de

→ Bisherige Rezensionen zu Ali Farka Touré auf schallplattenmann.de

→ Offizielle Homepage von Samba Touré

(Foto: Glitterbeat)

[rating=2] Trash, leicht gereinigt

[rating=2] Trash, leicht gereinigt

„Ladies and gentlemen, the Blues Explosion“, verkündet Jon Spencer wiederholt zwischen

„Ladies and gentlemen, the Blues Explosion“, verkündet Jon Spencer wiederholt zwischen