[rating=5] Tom-Waits-Songs in gelungenen Big-Band-Arrangements und phantastischer Sängerin

[rating=5] Tom-Waits-Songs in gelungenen Big-Band-Arrangements und phantastischer Sängerin

Es kann wohl kaum ein Zweifel daran bestehen, dass Tom Waits zu den besten Songwritern der letzten 40 Jahre zu zählen ist. Seine bittersüßen Lieder von Verlierern, Trinkern, Huren, Träumern, armen Schluckern und Sonderlingen sind zeitlose Geschichten, ein Spiegel der Realität jenseits der Hochglanzfassaden der heilen Welt der Bürgerlichkeit. Dabei wechselt Waits musikalisch geschickt zwischen Jazz, Blues und Rock-Einflüssen, bleibt aber bei allem seinem eigenen Stil treu.

Kaum verwunderlich, dass die Liste der arrivierten Künstlerinnen und Künstler, die seine Songs über die Jahre gecovert haben, ebenso lang, wie bunt ist: Von Tim Buckley über Bruce Springsteen, Bon Jovi (sic!), Rod Stewart (sic!!) und Bob Seger zu Diana Krall, Norah Jones, Holly Cole, Scarlett Johansson, Peter Gabriel und zuletzt Rebekka Bakken auf dem vorliegenden Album „Little Drop Of Poison“. Und dieses Album hat es wirklich in sich …

16 (auf der Deluxe-Edition sogar 18) Songs hat die norwegische Sängerin ausgewählt, die der Arrangeur Jörg Achim Keller für die Bigband des hessischen Rundfunks, eine der besten Adressen für moderne Bigband-Musik weltweit, kongenial bearbeitet hat. Dabei fielen die Arrangements so unterschiedlich und facettenreich aus, wie die Vorlagen von Waits selbst: Mal poetisch-kammermusikalisch, mal im satten New-Orleans-Sound, mal bluesig, mal mit einer großen Portion Swing. Dazu kommt die vielschichtige Stimme Rebekka Bakkens mit der deutlichen Diktion einer engagierten Geschichtenerzählerin, die mal croonert, mal faucht und kratzt, mal klagt, mal durch traurige Schönheit verzaubert..

Rebekka Bakken und ihren Mitstreitern der hr-Bigband ist das schier Unmögliche eines Cover-Albums gelungen: Sie haben den ureigenen Charakter der Songs nicht verändert und sie dennoch nicht schnöde 1:1 kopiert, sondern geistesverwandt neu erschaffen und so neue, bisher verborgene Aspekte herausgearbeitet. Rebekka Bakken erweist sich nicht nur als technisch brillante, sondern auch als außergewöhnlich wandlungsfähige Sängerin mit geradezu schauspielerischen Fähigkeiten.

Fazit: Dies ist eines der besten Cover-Alben, das ich in den letzten Jahren gehört habe. Ein Album für Tom-Waits-Aficionados und -Skeptiker, für Jazz-Fans und Freunde intelligenter und authentischer Songs.

→ Album-Preview bei Spiegel Online

→ Bisherige Rezensionen zu Rebekka Bakken auf schallplattenmann.de

→ Bisherige Rezensionen zu Tom Waits auf schallplattenmann.de

→ Rebekka Bakken in der Wikipedia

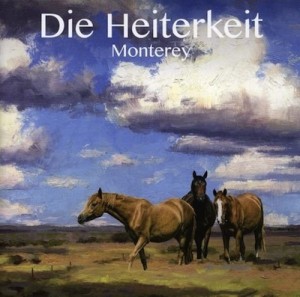

(Bild oder Foto: Networking Media)